同濟大學張偉君教授:刑法修正案(十一)中的知識產權問題講座綜述(附回播鏈接)

來源:浙律協知產委 智產家 發布時間:2021-08-04

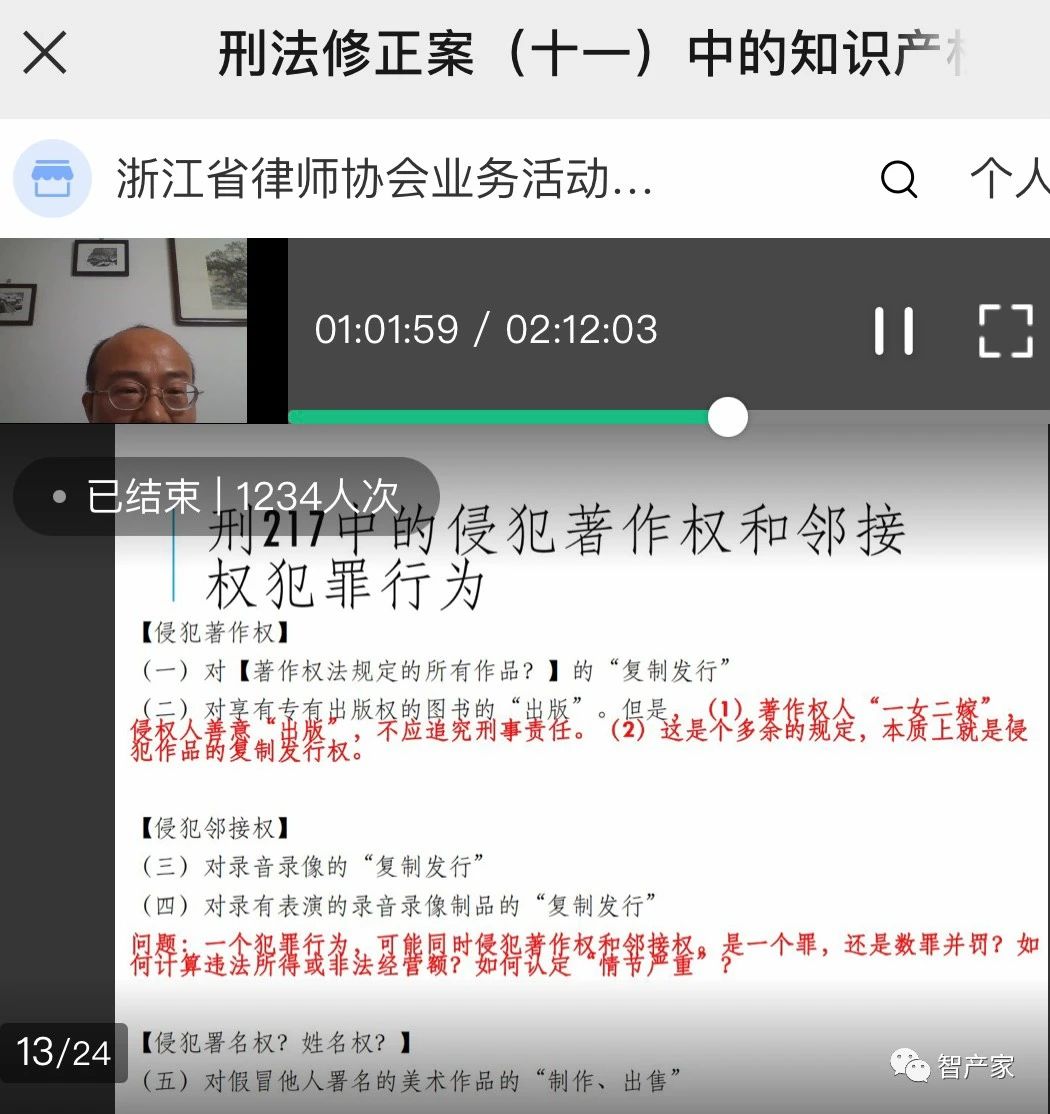

為加強知識產權律師對本專業法律問題、業務問題進行學習交流和研討,2021年7月31日,“刑法修正案(十一)中的知識產權問題”主題講座通過線上直播舉行。講座由浙江省律師協會主辦、省律師協會知識產權專業委員會承辦,邀請同濟大學法學院張偉君教授主講。講座由省律協知產委外聯部主任喬萬里律師主持。當晚在線參加直播講座人數已超過了1000人。

張教授是同濟大學法學院教授,同濟大學知識產權與競爭法研究中心主任。2005年入選國家知識產權戰略專家庫成員;2007年被評為首批百名高層次人才培養人選;2011年入選國家知識產權專家庫專家;2012年入選全國知識產權領軍人才等。

2020年12月26日,第十三屆全國人大常務委員會第二十四次會議通過了《中華人民共和國刑法》修正案(十一)》,其中對刑法第214-219條涉及知識產權犯罪的條文,做了大幅度調整,準確地說,除了第216條假冒專利罪之外,其他六個罪名全部做了調整。2021年3月1日,刑法修正案(十一)已經正式施行。

面對刑法修正案(十一)中涉及知識產權條款的變化,律師在辦理相關案件中該如何應對?就此問題,張教授圍繞刑法修正案(十一),對相關知識產權條款的變動做了系統而深入地講解。張教授從侵犯知識產權犯罪的立法進程講起,結合知識產權刑事執法的國際義務,分享了TRIPS協議各成員國應規定適用于具有商業規模的蓄意假冒商標或盜版案件的刑事程序和處罰,以及其他知識產權侵權案件的刑事程序和處罰,特別是蓄意并具有商業規模的侵權案件。

對于侵犯知識產權罪的犯罪客體,張教授認為,從立法論角度,知識產權法難以規制的行為,不排除用刑法懲處;從解釋論角度,堅持“罪刑法定”。知識產權(私權、民事權利)的權利范圍是法定的,需要刑事制裁的侵犯知識產權行為更應該法定。一般地,反對擴張解釋。若不侵犯知識產權(私權),也就不構成侵犯知識產權罪。但假冒他人專利以及假冒他人署名的情況除外。

關于刑事責任門檻的“商業規模”問題。張教授認為,刑法修正案(十一)表面上是將“銷售金額”替換為“違法所得”指標,實際上是替換成“情節嚴重或特別嚴重”——包括“違法所得”和“非法經營額”(情節嚴重)兩個指標。張教授提到,刑事責任原則上都是故意犯罪,刑事責任應該比民事損害賠償責任的門檻要高。

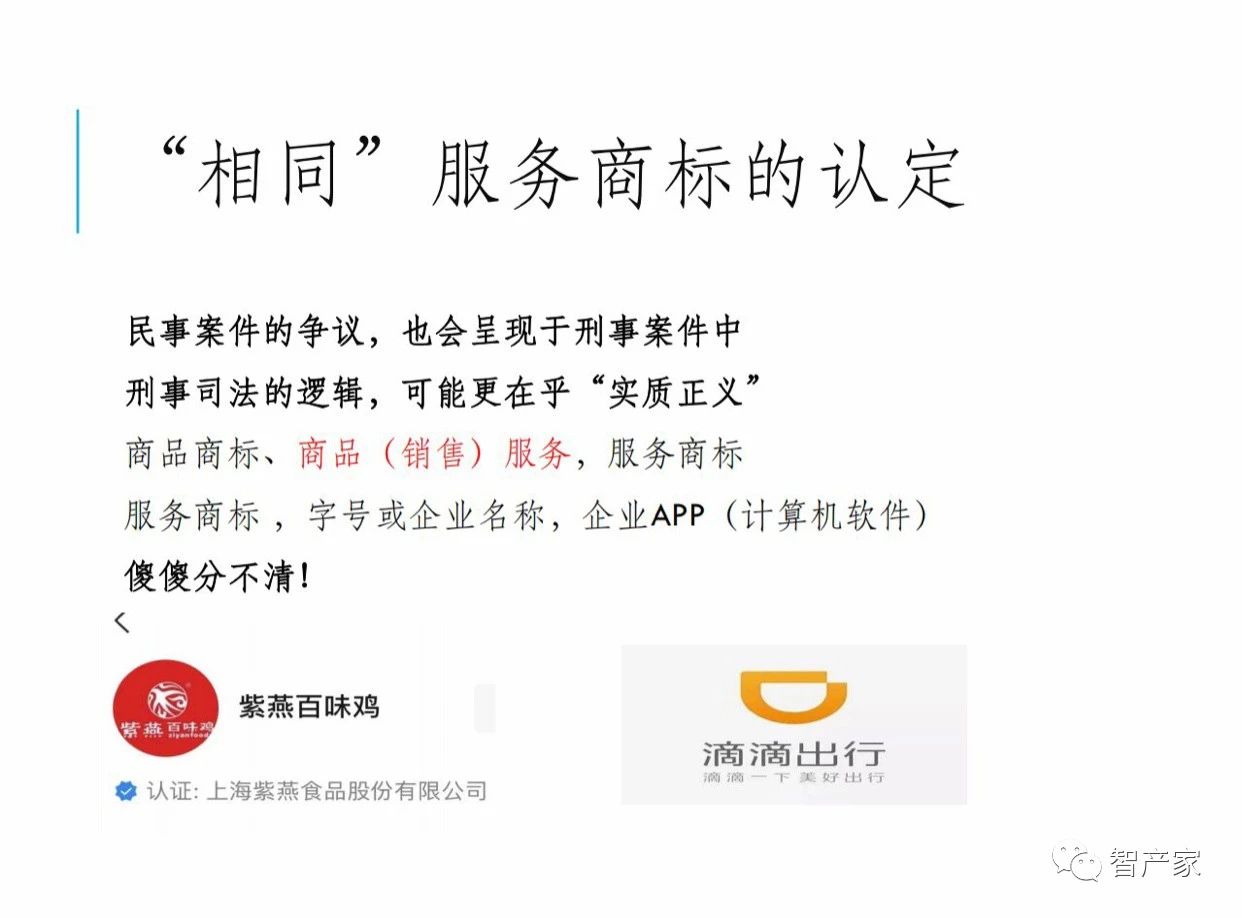

關于這次刑法修正案(十一)關注度較高的服務商標涉刑問題。張教授認為,民事案件的爭議,也會呈現于刑事案件中,刑事司法的邏輯,可能更在乎“實質正義”。現實中,商品商標、商品(銷售)服務,服務商標,字號或企業名稱,企業APP(計算機軟件),普通老百姓分不清,張教授以上海特色餐飲“紫燕百味雞”為例,生動分享了商品與服務競合的情形。

張教授在涉及刑法第217條的侵犯著作權和鄰接權犯罪問題上,特別是對享有專有出版權的圖書的“出版”問題提到,著作權人“一女二嫁”,侵權人善意“出版”,不應追究刑事責任,引起在線律師的廣泛熱議并提問。張教授同時認為,刑事訴訟目的主要不是解決權利人的賠償問題。關于復制發行,張教授結合上海“樂高”著作權案和“永恒之塔大師服”游戲私服案兩個刑事案件進行了分析講解。

最后,張教授在提供深度鏈接是否可以構成侵犯著作權罪的問題上,分析了刑法修正案(十一)提供的新路徑,刑法第二百一十七條第(六)項規定,未經著作權人或者與著作權有關的權利人許可,故意避開或者破壞權利人為其作品、錄音錄像制品等采取的保護著作權或者與著作權有關的權利的技術措施的,可以認為侵犯著作權或者與著作權有關的權利。

刑法修正案(十一)已經施行五個多月了,今后知識產權刑事案件的數量仍會快速增長,知識產權刑事案件中可能會面臨許多疑難復雜的專業問題,知識產權律師在解決刑事案件和知識產權案件交叉領域,應當有所作為,為新時期社會主義法治建設作出更大的貢獻。

附:回播鏈接,掃描下列二維碼